58号から

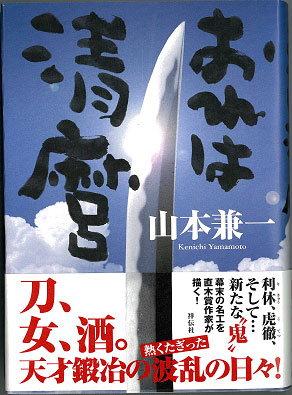

『おれは清麿』刊行に寄せて

| 小説家 山本兼一 |

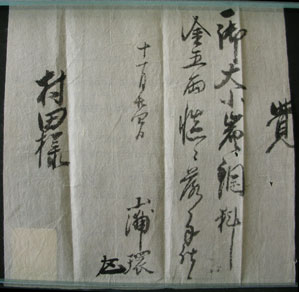

この三月に、『おれは清麿』(祥伝社)と題した小説を刊行いたしました。 この三月に、『おれは清麿』(祥伝社)と題した小説を刊行いたしました。幕末の天才刀工として名高い源清麿を主人公にした作品です。三月六日が清麿の誕生日ですので、奥付の刊行日もその日に合わせました。 刀というのは、まったくもって不思議な縁をもたらしてくれます。わたしが清麿について書くことになったのも、不思議な出会いがあったからです。 四年前、わたしは『狂い咲き正宗』(講談社)と題して、幕末の刀剣商を主人公にした短編集を出しました。主人公は架空の人物ですが、 四谷の清麿の鍛冶場に出入りしているとの設定で、清麿もすこしだけ出てきます。 この『狂い咲き正宗』を書いたのは、河内親方のおっしゃった一言がきっかけでした。 「正宗は顔が見えへんのや」 実作者ならではの親方のこの一言は、正宗を最高ランクに位置づける刀剣目利きの世界の裏側をくっきりと浮かび上がらせてくれます。 この作品は短編連作形式で、正宗、村正、國広、康継、虎徹、助広、清麿の七振りの刀を取り上げ、表紙にそれらの刀の写真を使いました。  本が出て間もなく、べつの出版社の担当者から電話がありました。 本が出て間もなく、べつの出版社の担当者から電話がありました。「あの本の表紙写真の刀を持っている人が山本さんに会いたいと言っています」その編集者は刀に詳しくなく、 いったいどの刀のことなのかさえ分からなかったのですが、不思議なご縁を感じて、機会をつくってお目にかかりました。 その方は長野生まれの刀剣愛好家で、表紙に使った清麿十八歳の若打ちをお持ちでした。なにしろ清麿がお好きで、正行銘、清麿銘合わせて大小四振り、 短刀二振り、山浦一門の作品数十振りをコレクションしていらっしゃいます。 「二〇一三年が、清麿の生誕二〇〇年にあたるので、その前にぜひとも清麿を小説に書いてほしい」その方に熱心に頼まれました。 歴史小説を書いていますと、出版社以外の方から「〇×について書いてほしい」と頼まれることがしばしばあります。これまで、すべてお断りしています。 ところが、ここが出会いの不思議なご縁です。もしも、その方がほかの出版社を通じて依頼して来たら、わたしは間違いなく断っていました。 執筆予定が詰まっていて、とてもほかの仕事を入れる余裕がないからです。 ところが、その方は、祥伝社という中堅出版社にたまたま話のしやすい知り合いがいたのでした。 じつは、わたしは祥伝社とは仕事の付き合いが古く、そのころ、同社の雑誌に小説を連載する約束をしていました。 ところが、他社でも仕事を多数抱えていたため、お恥ずかしい話ですが、新作の取材があまり進んでいませんでした。 そんなとき、「清麿なら取材の便宜をはかる」と言ってもらえたのです。 『いっしん虎徹』を書き上げたあと、次に刀鍛冶の話を書くなら清麿だな、と考えていました。 酒好きで借金をつくって逃避行。その果てに自刃……という伝説のある清麿ならば、面白い小説に仕立てられそうです。結局、清麿を書くことに決めました。 長野の取材では、その方に清麿の生家や婿入り先を案内してもらい、刀屋さんで十振り以上の清麿を見せてもらいました。 そんな出会いがあったからこそ、清麿の本を出版することができたのです。 『おれは清麿』の執筆にあたっては、これまでの清麿の定説を覆す新発見がありました。  萩行きについてです。 萩行きについてです。天保の末年、清麿が萩に行ったのは、武器講で前金を受け取ったのに刀を打たず、その借金から逃げるためだったというのが、これまでの通説でした。 しかし、常識的に考えてこれはたいへん疑わしい話です。 逃避行ならば、大坂あたりまででいいでしょう。わざわざ遠くの萩を選んで逃げる理由がありません。 勤王の志があったために萩に行ったという説もありますが、長州藩に勤王思想が芽生えるのは、まだしばらく後のことです。 ──萩藩から招かれたのではないか。 わたしはそんな仮説を立てました。 実際に萩を訪れ、藩の家老格であった村田清風の記念館で調べてみますと、五千点を越える膨大な文書のなかに、清麿自筆の「覚」が三通ありました。花押も黒印も入っています。 村田清風やほかの藩士に当てた炭、鋼代金などの受け取り状ですが、これまで清麿自筆の文書は知られていませでしたので、これはたいへん貴重な発見です。 清麿研究家のある方は「刀剣界前代未聞の大発見」とまで言ってくださいました。 清風記念館の方は、むろんご存じだったのですが、それが刀剣界にとって新発見の貴重な文書だとは認識していらっしゃいませんでした。 この文書をもって、清麿が萩に招かれたと断定するわけには行きません。 しかし、すくなくとも家老格の重臣が刀を買うくらいですから、逃避行で行ったとは思えません。また二年ほどの駐鎚ですから、一から自分の鍛冶場を開いたとも思えません。萩在住の刀工のだれかの鍛冶場を借りたはずです。 それなら、やはり藩に招かれたと考えるのが自然です。 自筆文書の新発見ができたのは、現地の清麿ファンの方が案内してくださったおかげです。 刀がもたらしてくれる出会いは、ほんとうに不思議でなりません。 |

刀鍛冶がくれた、漫画家人生

| 漫画家 日笠 優 | ||||||||||||

日常から日本刀が遠のいた現代ではありますが、漫画の世界の中で、日本刀は、実はとてもなじみ深いアイテムです。 日常から日本刀が遠のいた現代ではありますが、漫画の世界の中で、日本刀は、実はとてもなじみ深いアイテムです。現代風の若者が日本刀を振るう姿は、漫画の中でもポピュラーな表現で、子供なら誰でも知っている様な、人気漫画の中にも日本刀は登場します。 それ故に、私たちは日本刀を身近に感じ、その親近感が、西洋文化に目が行きがちな私たちを、かえって日本刀から遠ざけているのかもしれません。 実のところ、私も自分の漫画で刀鍛冶の姿を描くまで、日本刀について、ほとんど興味がありませんでした。 子供の頃から、漫画やアニメや時代劇の中で、日本刀を見て来たので、珍しくもなく、知った気になっていたのかもしれません。 三年前、私は漫画家になる夢を諦めきれず、漫画賞に応募するための作品作りをしていました。 そんな時、たまたま出会ったのが、河内國平親方の『刀匠が教える日本刀の魅力』という本です。 刀を作っている職人さんが今の世に存在する事すら知らなかった私ですが、漫画の参考のために行った、刀剣博物館にその本が置いてあったので、手に取りました。 それは、河内國平親方の、刀鍛冶としての生き方が濃縮された様な一冊でそこに綴られた言葉は、とても印象的でした。  『“正宗”が残ってる。“一文字”が残ってる。 闘いや。』 『“正宗”が残ってる。“一文字”が残ってる。 闘いや。』人生をまるごと懸けて、魂を込めて刀を鍛える職人の姿と、熱い想いが、写真と文章からにじみ出ていました。 『刀鍛冶ってすごい!刀鍛冶の話を描きたい…!』 多大な影響を受けた私は、今まで練っていた構想を全て捨てて、刀鍛冶の話を描く事にしました。 『刀匠が教える日本刀の魅力』から『情熱』と『勇気』、そして『心構え』をもらい、気づけば日本刀と刀鍛冶の魅力にすっかりハマっていました。 私は親方の姿勢を見習い、人生を懸けるつもりで漫画を描き、賞に挑みました。 次の年、私が応募した刀鍛冶の漫画は、審査員特別賞という賞を受賞する事ができ、さらにその次の年、私は漫画家としてデビューする事が出来ました。 漫画家になりたいと思ってから二〇年。一冊の本が手がかりをくれ、新しい人生を、ようやく歩み始める事ができました。 去年、取材のため、念願だった國平親方の仕事場を見学させていただいたのですが、親方の仕事ぶりは、本で読んだそのもの、いや、それ以上に熱く、凄まじく、感動的でした。 その情熱と懸命さが本にも魂を宿し、それが私を含め、人々の魂を揺さぶっているのだろうと感じました。 知っているようで、実は何も知らない日本刀…。その真の美しさ、そして、刀鍛冶という日本が誇るべき職人の事、それらを詳しく描いた漫画は希少だと思います。 日本刀の奥深さを絵で表現するのには限界がありますが、漫画だからこそ開拓できる若い世代の人達に、私が受けた様な感動を、これから少しでも伝えていければと思っています。 最後に、私に漫画家としての人生をくれた『刀匠が教える日本刀の魅力』とその著者、河内國平親方に、心からのお礼を申し上げたいと思います。

|

||||||||||||